Salvatore Fergola (Napoli, 24 aprile 1796 – Napoli, 7 marzo 1874) pittore italiano, è uno dei migliori esponenti della scuola di Posillipo fiorita a Napoli nel secondo decennio dell’Ottocento e formata da un gruppo di artisti particolarmente versati nel dipingere paesaggi.

Salvatore Fergola era un figlio d’arte. Il padre Luigi infatti era un bravo acquarellista e anche suo fratello Alessandro (1812-1864) è stato pittore di buon livello.

Nei primi lavori è forte l’influsso di Jakob Philipp Hackert, sia nell’applicazione della tempera, sia nell’impostazione dei paesaggi da riprendere.

Jakob Philipp Hackert (Prenzlau, Germania, 15 settembre 1737 – San Pietro di Careggi, 28 aprile 1807) è stato un pittore tedesco che lavorò molto in Italia. Era il più grande pittore di paesaggi dell’epoca e venne per questo assunto dalla Corte Borbonica.

Ammesso all’Ufficio Topografico di Napoli, nel 1819 eseguì diversi dipinti per conto del duca di Calabria, il futuro re Francesco I. Dopo seguì la Corte prima a Castellammare di Stabia, poi a Caserta, a San Leucio, a Santa Maria Capua Vetere e ad Ischia, ritraendo i paesaggi. Tra le tele di questo periodo si distingue quella del varo del vascello “Vesuvio” (1825).

Nel 1829, in occasione delle nozze, a Madrid, della principessa Maria Cristina di Borbone-Due Sicilie con il re Ferdinando VII di Spagna, fu al seguito della famiglia borbonica ed ebbe l’opportunità di visitare Siviglia, Cadice, Burgos, Toledo e Barcellona arricchendo la sua arte pittorica. Sulla via del ritorno si trattenne qualche mese a Parigi, ospite del duca d’Orléans, Luigi Filippo di Francia e di Carolina di Borbone-Due Sicilie, duchessa di Berry: in occasione del soggiorno francese Fergola ebbe modo di perfezionare ulteriormente il suo stile pittorico.

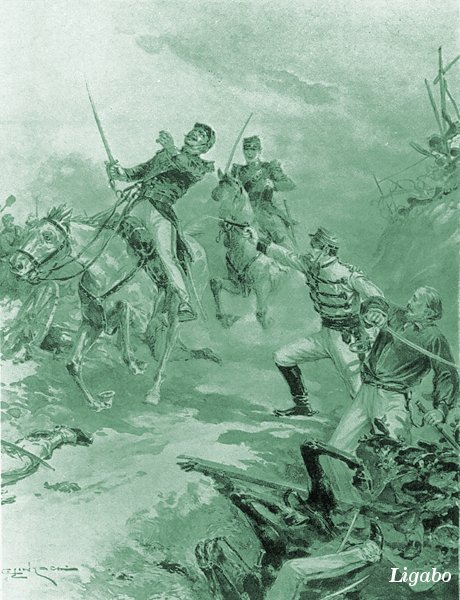

In breve divenne popolarissimo come illustratore degli avvenimenti e degli eventi più significativi del Regno, ma non riuscì ad ottenere la cattedra dell’Accademia di belle arti di Napoli, che venne assegnata nel 1838 a Gabriele Smargiassi, un altro esponente della scuola di Posillipo. Nonostante la delusione subita continuò a lavorare instancabilmente, partecipando nel 1839 alla mostra borbonica in Spagna, con “Veduta della sorgente del Sarno”, “Interno della cattedrale di Toledo”, “Briganti sorpresi dalla gendarmeria nella foresta”. Nel 1841 presentò Interno gotico del chiostro di San Giovanni de’ Re a Toledo, Esterno gotico della cattedrale di Burgos, Montevergine nel giorno della festa. Ma il quadro per cui è ricordato è la tela che dipinse nel 1840 per immortalare l’epico avvenimento dell’ottobre del 1839 sull’ Inaugurazione della Ferrovia Napoli Portici, la prima strada di ferro in Italia. Nel quadro troviamo una sublime rappresentazione del treno che corre lungo la costa – il panorama del golfo di Napoli sullo sfondo e la festosa presenza del pubblico, appartenente ai diversi ceti del Regno.

I Borbone, riavuto il Regno sottrattogli da Napoleone, attuarono un vasto programma di ammodernamento tecnologico, e crescita economica tale da far pensare che il Regno delle Due Sicilie potesse lui essere il protagonista dell’Unità della Penisola.

L’ idea che Borbone potessero loro unificare la penisola non entusiasmò mai i regnanti napoletani, specie Ferdinando II.

In proposito avrebbe affermato che gli bastava un regno piccolo ma prospero, protetto dall’acqua salata (il Mediterraneo) e dall’acqua Santa ( il Regno dello Stato Pontificio).

Fergola è stato un grande interprete pittorico del rinato fervore tecnologico del mezzogiorno dipingendo diverse opere che rivelano fiducia nelle nuove istanze di progresso e modernità.

Dopo l’unità d’Italia fu rapidamente messo da parte perché era un testimone vivente di un regno che non era stato per niente la negazione di Dio.