L’illuminismo fu una corrente di pensiero che nacque nel 1700, volta ad “illuminare” la mente delle persone oscurata da precetti religiosi, dalla superstizione e dal potere assoluto delle monarchie. A fianco dell’illuminismo inglese e francese si sviluppò il cosiddetto illuminismo napoletane che ebbe caratteristiche proprie di grande rilievo. I suoi esponenti furono Antonio Genovesi, Gaetano Filangeri, Ferdinando Galiani, Mario Pagano, Domenico Cirillo. Tutti mossero i loro passi dalle intuizioni di Giovan Battista Vico (1668 – 1744), il filosofo dei corsi e ricorsi storici.

Gaetano Filangieri terzogenito del principe di Arianiello, nacque a San Sebastiano al Vesuvio Napoli nel 1752 e morì a Vico Equense nel 1788 ma da adolescente dimostrò subito di preferire i giochi allo studio.

All’età di 17 anni cominciò a studiare letteratura e filosofia. Si interessò specialmente a quella parte delle scienze umane che più erano inerenti alla felicità dell’uomo e cioè la morale, la politica, la legislazione e la scienza del diritto.

Nominato gentiluomo di camera dal re Ferdinando IV di Borbone entrò nel foro napoletano come avvocato trovando una magistratura in fase di sfacelo. Essa si rifaceva ancora alla giurisprudenza romana, sulla quale poi si erano sedimentati tutti i provvedimenti successivi, fino a quelli dell’ex vicereame spagnolo. In questa grande coacervo di norme, spesso contraddittorie potevano e si facevano impunemente strada l’arbitrio e la corruzione. Filangieri allora fece si fece promotore della cosiddetta “legge del ragionamento delle sentenze”, affermando che sentenze dovevano essere motivate e in base a quale disposizione veniva adottata. Una rivoluzione: oltre a contenere nei suoi giusti limiti i poteri dei magistrati, restituiva nel suo pieno vigore l’imperio delle leggi e l’imparzialità delle decisioni per porre riparo ad uno dei più gravi disordini che accompagnavano l’amministrazione della giustizia.

G. Washington B. Franklin

Ma non fu facile farla approvare, le resistenze furono enormi, ma alla fine con l’appoggio della Corte, essa passò e ciò costituì l’occasione per il filosofo di porsi in primo piano non solo a Napoli ma in tutte le capitali europee dove soffiava il vento dell’illuminismo.

Filangieri si sposò e si trasferì a Cava dei Tirreni per dedicarsi interamente allo studio.

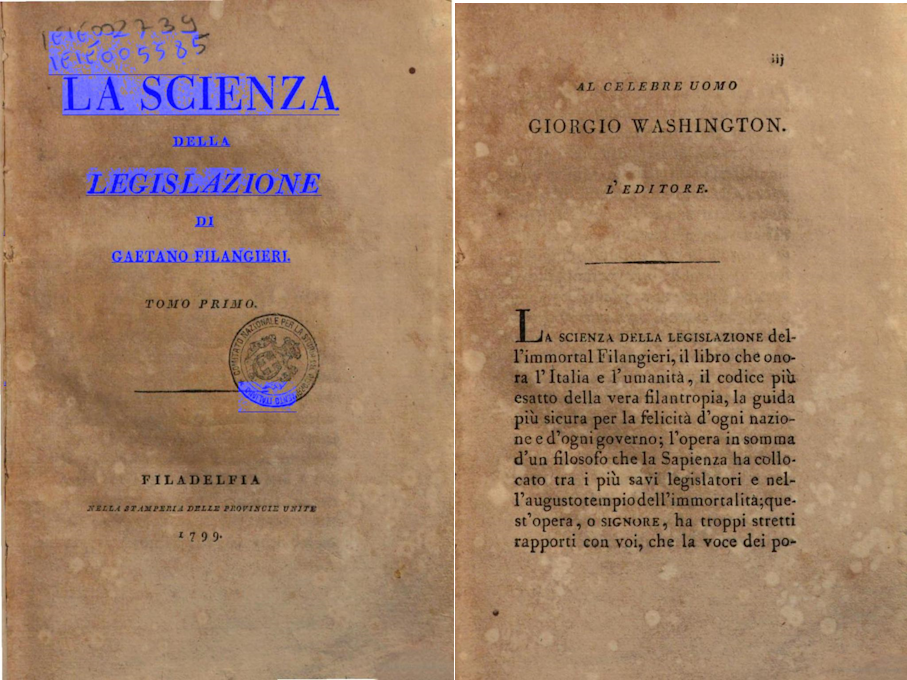

Allora maturò il disegno di un’opera omnia in sette sezioni contenute in altrettanti volumi intitolata “La scienza della legislazione”

Nel 1787 fu nominato consigliere del Consiglio delle Finanze del Regno e preso dagli impegni politici non poté portare a termine la tua opera fermandosi al libro quinto il quale uscì oltretutto postumo incompiuto nel 1791. Dei 7 volumi progettati ne pubblico solamente cinque.

La scienza della legislazione propone delle importanti riforme sulla procedura penale contro il persistente arbitrio feudale ,l’istituzione di una educazione pubblica di ispirazione laica e una riforma dell’economia e della tassazione.

Sotto l’influsso del Genovesi e dei fisiocrati, che ritenevano i prodotti dell’agricoltura come unica fonte di ricchezza, si fece promotore della rimozione degli ostacoli di natura giuridico fiscale per lo sviluppo e la libertà del commercio dei prodotti agricoli. A tal proposito sostenne la creazione di un’imposta unica su tutti i prodotti della terra.

Tutti questi ragionamenti e proposte, sotto certi aspetti erano più avanzate di quelle dell’Illuminismo francese e ciò spiega perché il Filangieri ebbe un immediato successo e qualcuno ha anche affermato che le sue idee abbiano addirittura ispirato la rivoluzione francese. Ma è indubbio che ebbe delle ripercussioni anche al di là dell’Atlantico presso la nuova confederazione degli Stati Uniti d’America.

La Chiesa non poteva accettare l’idea del “diritto alla felicità” mentre si era ancora vivi, perché smontava uno dei suoi pilastri fondamentali sulla felicità ultraterrena, cioè quella del Paradiso e si mise di traverso. Il diritto alla felicità su questo mondo, avrebbe comportato la fine della sottomissione dei popoli al potere costituito, la fine della rassegnazione e la sopportazione delle ingiustizie perché poi sarebbero stati successivamente ripagati.

Ma il seme era gettato e germogliò rapidamente come rapidamente,

colpito dalla tubercolosi Filangieri si ritirò definitivamente a Vico Equense dove morì nel 1788 a soli 35 anni.